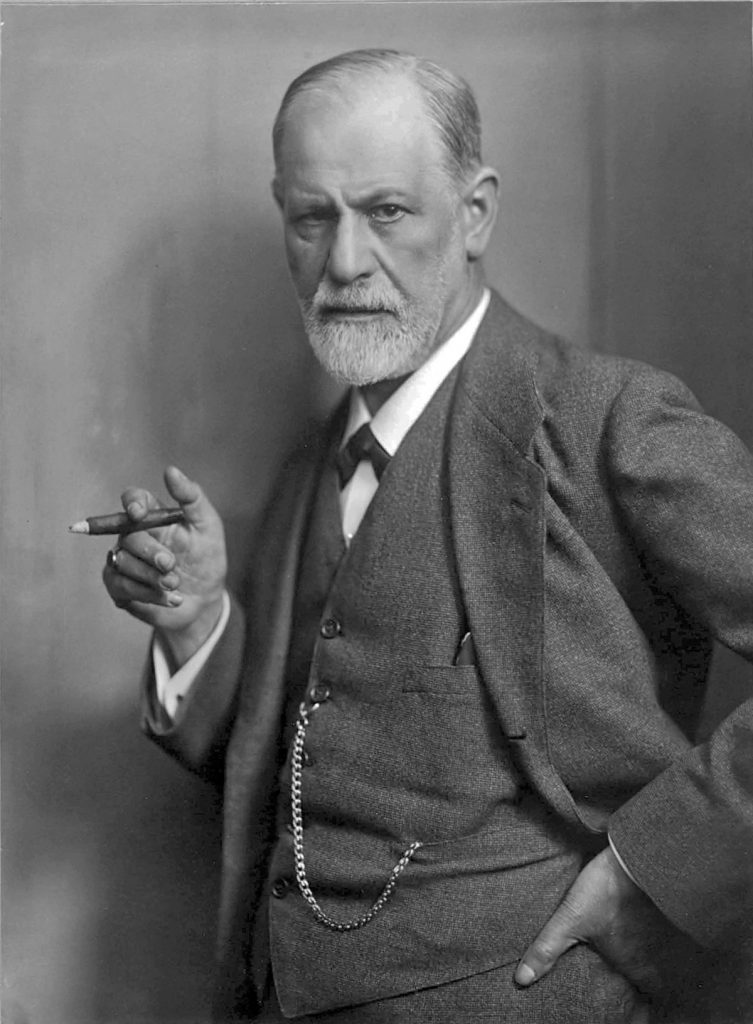

A propósito de la reciente conmemoración por el fallecimiento de Sigmund Freud, ocurriendo en Londres un 23 de septiembre de 1939, os ofrecemos un breve recorrido sobre lo que fue su extensa obra dedicada al psicoanálisis.

Freud, padre del psicoanálisis, nace el 6 de mayo de 1856 en Freiberg (Moravia), en el seno de una familia de comerciantes judíos. A pesar de que con diecisiete años decide ingresar en la universidad de Viena para comenzar sus estudios en medicina, anteriormente se vinculó con las tesis filosóficas de la izquierda hegeliana ((Ludwig Feuerbach) la psicología de Herbart y Brentano y la fisiología positivista de Brücke, marcando una gran influencia en sus inicios en la universidad.

Sus comienzos en la búsqueda de la cura a pacientes enfermos se apoyaron en el método de la hipnosis, junto a su mentor Josef Breuer. Este método consistía en hipnotizar al paciente para que rememorase acontecimientos pasados que parecían ser los causantes de sus síntomas. Sin embargo, poco tiempo después, Freud abandona esta técnica al ver que sus pacientes no conseguían mejorar. A pesar de ello, los síntomas presentados por muchas mujeres se reconocieron con el nombre de histeria, lo que supuso el paso a considerarlo como una enfermedad y no atribuirlo a concepciones demoniacas que tanto estigma y persecución había traído para estas mujeres.

Más adelante, Freud desarrolla la primera teoría de la seducción (trauma), en la que sitúa la base de las neurosis en un abuso sexual sufrido en la infancia, tal y como relataban sus pacientes. Sin embargo, pronto empieza a dudar de la teoría al encontrar esta historia de abuso sexual en todas sus pacientes, lo que le lleva a reformularla. En la segunda teoría del trauma, ya no es necesario que se haya producido un abuso real, sino que la fantasía de contenido sexual también tiene un efecto traumático en la persona. Es decir, la sexualidad infantil apoyada en esas fantasías inconscientes es lo que antecede al trauma, por ello es que el ser humano, en el mejor de los casos, reprime estas fantasías sexuales de la infancia que devendrán más tarde camufladas en forma de síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos, etc., situándose en ello el origen de la enfermedad.

A partir de este momento, el método de cura se basa en la palabra, es decir, el paciente a través de la asociación libre dice lo primero que se le viene a la mente y el terapeuta escucha atentamente las formaciones del inconsciente (lapsus, síntomas, olvidos, etc.,) También, será fundamental para el tratamiento la relación transferencial (vínculo) que se establecerá en el contexto terapéutico entre paciente y terapeuta.

En 1899 (1900 fecha oficial) Freud presenta una de las obras cumbre para la teoría y práctica psicoanalítica, La interpretación de los sueños, dónde más de 160 sueños serán analizados, 50 del propio autor, 60 de sus allegados y el resto de sus pacientes. El sueño será entendido como material dónde anidan los deseos inconscientes reprimidos y se manifiestan de manera disfrazada/deformada en el relato del paciente. Es por ello, que su desciframiento se realiza en el contexto de una terapia psicoanalítica y permite al paciente hacer consciente las causas que le están haciendo enfermar y dar una salida diferente a la del síntoma mediante la elaboración a través de la palabra.

Otro de los hitos importantes en la divulgación del psicoanálisis fue el viaje que tuvo lugar en el verano de 1909. Freud, Jung y Ferenczi viajaron a EE.UU, dónde Freud impartió cinco conferencias que fueron muy bien acogidas en el país. Sin embargo, en este viaje surgieron muchas diferencias entre Freud y Jung que terminaron en un alejamiento sin retorno por parte de Jung de las teorías psicoanalíticas desarrolladas por su maestro.

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Freud continuó descubriendo diferentes conceptos psicoanalíticos que tenían influencia en su práctica psicoanalítica. Pero fue en 1920, tras finalizar la Primera Guerra Mundial que escribió lo que supuso un giro en la teoría y práctica psicoanalítica; Más allá del principio de placer. Freud empieza a cuestionar su teoría al observar cómo en la práctica clínica los pacientes que empezaban a mejorar de pronto empeoraban, apareciendo la resistencia en su cura. A partir de ahí, introduce el concepto de pulsión de muerte, que vendría a explicar la tendencia repetitiva del ser humano para la autodestrucción, para volver a un estado inorgánico, que, a su vez hace balance con la pulsión de vida, siendo esta la que impulsa al lazo, al vínculo y al progreso en la vida. Estas dos tendencias residen en todo ser humano y en la medida que la pulsión de vida toma más partido es que la cura avanza. Esta teoría la sostuvo hasta el final de su vida, falleciendo el 23 de septiembre de 1939, tras hacérsele insoportable el dolor que sufría a causa de su cáncer de paladar.

En suma, a día de hoy sigue vigente su obra, habiéndose avanzado en algunos aspectos pero tomando como base el legado que dejó Sigmund Freud. En nuestra Consulta de Psicoterapia Psicoanalítica y Familiar (CPPF) como psicoanalistas nuestras referencias se apoyan en este autor, así como en otros psicoanalistas de renombre.

Referencias bibliográficas:

Corsi, P. (2002). Aproximación preliminar al concepto de pulsión de muerte en Freud. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 40(4), 361-370.

De Blas, J. y De Blas, L. (2018). Freud en su tiempo y en el nuestro. Revista Descubrir la historia.

Freud, S. (1900) La interpretación de los sueños. En: Obras completas de Sigmund Freud Volumen IV. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Freud, S. (1920) Más allá del principio de placer. En: Obras completas de Sigmund Freud Volumen VIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Gabaldá J. (2019). Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Historia National Geographic.